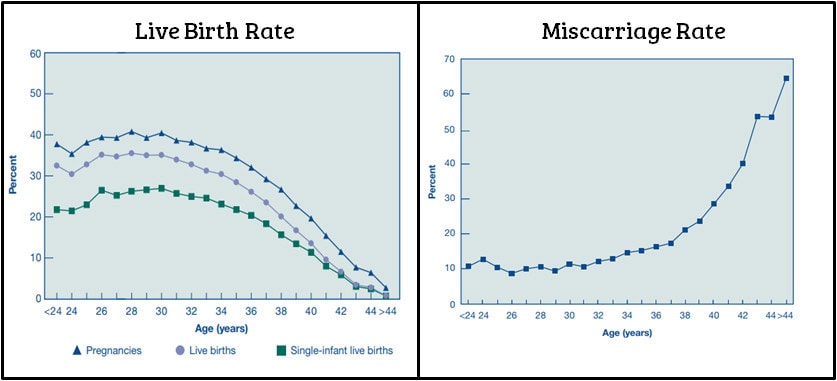

随着年龄的增长,女性生育能力会急剧下降,流产率也随之升高。据报道,50-70% 的流产标本存在非整倍体,这被认为是流产的主要原因。在 < 35 岁的女性中,大约 60% 的胚胎预计是正常整倍体;到了 40 岁,这一比例降至约 30%;而到了 44 岁,仅约为 10%。

什么是非整倍体?

非整倍体是指细胞中具有不正确的染色体数量。我们的 DNA 被包装成 23 对染色体,共 46 条。如果细胞中缺少一条染色体或多了一条额外的染色体,就属于非整倍体。可以简单理解为:正常情况下染色体数量配对是 “1+1=2”,当出现 “1+1=3” 或 “1+1=1” 的情况时,就形成了非整倍体胚胎。

为什么高龄女性出现 “非整倍体” 情况较多?

染色体非分离是产生非整倍体的重要原因。人类共有 23 对染色体(46 条),其中一组 23 条来自卵子(母亲),另一组 23 条来自精子(父亲)。卵子形成过程中,原本的 46 条染色体需要通过减数分裂分裂为 23 条。如果染色体在此过程中不能正常分裂,就称为非分离,而这一现象与年龄相关的多种因素有关:

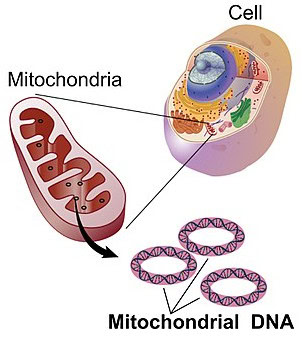

① 线粒体功能紊乱

减数分裂中染色体的分离需要细胞提供能量,这些能量来自被称为线粒体的细胞器(相当于细胞的 “电池”)。随着年龄增长,线粒体也会逐渐 “衰老”,其自身的 DNA 会积累突变,导致功能紊乱,无法有效产生能量。没有充足的能量支持,细胞在减数分裂过程中就容易出错,染色体不能完全正常分裂,可能使卵子获得 24 条、28 条或 18 条等异常数量的染色体。当这样的卵子与拥有 23 条染色体的精子结合时,就会形成非整倍体胚胎(例如 24+23=47 条染色体)。

② 凝聚素功能紊乱

凝聚素是一种能将染色体粘在一起的蛋白质 “胶水”。在减数分裂中,染色体先加倍,再通过凝聚素粘连在一起;当卵子成熟时,粘连的染色体需要被拆开,使数量减半,以便与精子的染色体配对。但随着年龄增长,可供使用的凝聚素减少,粘性也变弱,可能导致染色体被不平等地拆分,进而出现非整倍体。

③ 主轴功能紊乱

纺锤体是减数分裂中负责分离染色体的细胞结构,其纤维附着在每对染色体上并将它们拉开。在卵子中,一半染色体留在卵子内,另一半则形成极体被排出。细胞分裂时,纺锤体有一个 “安全检查点”—— 纺锤体装配检查点(SAC),用于确保染色体正常分裂。但随着年龄增长,SAC 可能受损,导致染色体分离时出现更多错误,增加非整倍体的发生风险。

如何降低 “非整倍体” 发生率?

营养补充是一种可行的方式。例如辅酶 Q10,它是线粒体 “电子传输链” 的组成部分,而线粒体为染色体分离提供能量,补充辅酶 Q10 有助于提高线粒体功能,从而降低非整倍体发生率。

除了辅酶 Q10,维生素 D 等营养素也与非整倍体现象相关。但需要注意的是,市面上的商业化营养剂效果往往有限,主要原因是其缺乏针对性 —— 每个个体在年龄、体重、临床身体状况、遗传和激素水平等方面存在很大差异。如果补充的营养剂与身体实际需求不匹配(尤其是剂量和生物有效性,即剂型),就很难达到理想效果。

个性化调理方案可以为每个人定制精确的营养素补充剂,根据个人具体情况计算营养剂需求,从而更好地改善卵巢功能与卵子质量,降低非整倍体发生率。